游戏界的“贫穷冠军”:那些因游戏而倾家荡产的玩家们

虚拟世界的狂欢与现实的代价

在数字化的虚拟世界里,游戏为无数人带来了乐趣与成就感。然而,当热爱失控变成沉迷,一些玩家在游戏中投入了远超承受能力的金钱,甚至因此陷入经济困境。这个“因游戏而倾家荡产”的群体,构成了游戏界最令人唏嘘的“贫穷排行榜”。他们并非天生败家,而是被虚拟世界的诱惑一步步拖入深渊。以下,我们将盘点那些因游戏而走向财务崩溃的典型案例,分析背后的原因,并为读者提供警示。

一、游戏内购的“无底洞”:充值成瘾的典型案例

1.1 充值狂魔:为虚拟道具一掷千金

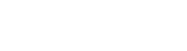

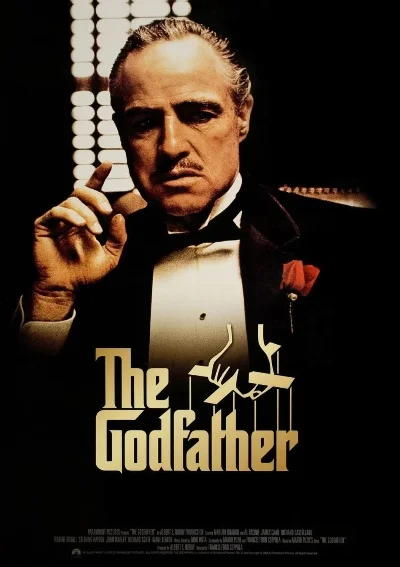

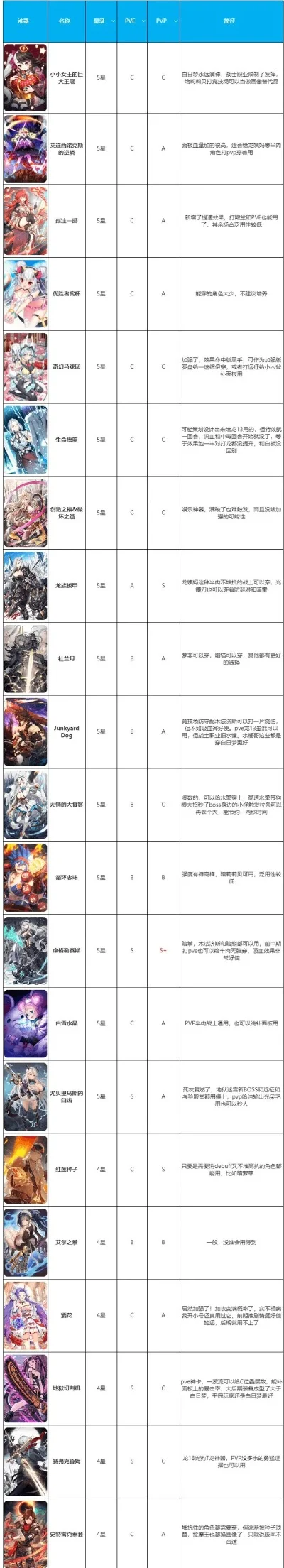

在许多游戏中,开发者通过“抽卡”“买皮肤”“解锁道具”等方式诱导玩家持续消费。一些玩家为了追求稀有道具或角色,不惜动用生活费、借款甚至变卖资产。例如,某款卡牌游戏中,一名玩家累计充值超过10万元,只为获得一个“传说级”角色,最终因无力偿还信用卡债务而破产。

典型案例:

玩家A:某竞技游戏玩家,为购买限定皮肤,每月花费5000元,最终欠下5万元高利贷。

玩家B:某MMORPG玩家,沉迷“装备竞赛”,累计充值20万元,导致家庭财务崩溃。

1.2 “肝帝”的陷阱:时间与金钱的双重消耗

部分玩家为了在游戏中获得领先地位,不惜投入大量时间与金钱,被称为“肝帝”。他们相信“氪金能变强”,因此不断购买“加速道具”“体力药水”等付费服务。长期下来,不仅经济负担加重,甚至影响正常生活。

常见“氪金陷阱”:

加速升级:通过付费跳过游戏内的成长阶段,但实际收益有限。

专属服务:购买“VIP特权”,如优先入场、额外奖励等,进一步推高消费。

二、赌博式游戏的疯狂:概率陷阱下的金钱黑洞

2.1 虚拟赌场:抽奖系统沦为“电子老虎机”

部分游戏内置“抽奖”机制,以低概率获得稀有奖励,本质类似赌博。玩家为了“回本”或“捞本”,往往越陷越深。例如,某款手游的“抽卡”系统,单抽价格199元,但出货率极低,导致许多玩家累计花费数万元却一无所获。

受害者特征:

年龄集中在18-30岁,缺乏财务规划能力。

受同伴影响,盲目跟风“拼手气”。

2.2 代练与“黑市”:虚拟财产的非法交易

一些玩家通过“代练”或“游戏黑市”获取虚拟货币或道具,但这种方式常伴随诈骗风险。例如,某玩家被承诺“代练赚分成”,结果账号被盗,资金全部损失。此外,游戏账号或道具的“黑市交易”也屡禁不止,玩家为快速变现,往往被低价收购,甚至卷入洗钱等犯罪活动。

三、社交压力下的“攀比”:为虚荣而倾家荡产

3.1 “人穷志短”:游戏社交中的攀比心理

在多人游戏中,玩家常因“面子”问题而过度消费。例如,某款游戏中,玩家为了“显得有钱”,购买大量炫酷装备,甚至向亲友借钱充值。这种行为不仅导致个人财务危机,还破坏了游戏社交的初衷。

典型案例:

玩家C:为在朋友圈“炫耀”高战力,累计借款10万元购买游戏道具,最终无法偿还。

3.2 游戏主播与“打赏”:虚拟经济的恶性循环

部分玩家通过观看游戏直播“打赏”主播,甚至参与“赌债充值”。某平台数据显示,有超过30%的打赏者每月花费超过1000元,其中不乏因打赏而负债的案例。这种“虚拟经济”的畸形发展,将玩家拖入无底洞。

四、预防措施:如何避免成为“游戏穷人”

4.1 设定消费上限:量入为出是关键

制定预算:每月游戏开销不超过收入的10%。

使用支付提醒:开通充值验证,避免冲动消费。

4.2 认识游戏机制:远离赌博式设计

理性看待抽奖:明确其“博彩”本质,不追求“回本”。

避免代练陷阱:不轻信“高回报”承诺,保护账号安全。

4.3 寻求帮助:必要时向专业机构求助

心理干预:若沉迷游戏导致财务危机,可咨询心理医生。

债务重组:向银行申请延期还款,避免高利贷陷阱。

游戏是娱乐,而非赌博

虚拟世界的狂欢不应以现实的经济崩溃为代价。玩家们应清醒认识到,游戏只是生活的一部分,而非全部。理性消费、健康娱乐,才能真正享受游戏的乐趣。对于游戏开发者而言,也应承担社会责任,减少赌博式设计,避免将玩家推向深渊。毕竟,游戏是为了快乐,而不是为了贫穷。